Amore e Videogiochi

Può un medium che si erge a forma d’arte permettersi di trascurare una delle cose più importanti della nostra vita?

L’amore è uno dei sentimenti più forti che possiamo provare, ed è un elemento centrale delle nostre vite. Esso costituisce, non a caso, uno dei soggetti preferiti dall’arte, nelle sue varie forme. Il legame affettivo e passionale tra due persone che oggi identifichiamo come amore romantico è un motivo ricorrente nelle opere della nostra cultura.

La storia dell’arte è fondamentalmente inseparabile dalla storia dell’amore (e viceversa). Esso costituisce il tema centrale di alcune delle opere più importanti che abbiamo, al punto che un ipotetico archeologo del futuro che non sapesse nulla di arte potrebbe pensare che i nostri musei siano dei templi dedicati ad Amore. Sarebbe riduttivo però limitarsi al genere di arte che si trova generalmente nei musei (pittura, scultura, fotografia): l’amore è al centro di gran parte della letteratura, della musica e della danza, del cinema e delle serie tv, dei videog… E dei videogiochi?

Per qualche motivo, l’amore non riscontra, nelle opere videoludiche, la stessa attenzione che altre arti gli riservano. Non ne faccio solo un discorso quantitativo (“i videogiochi che parlano di amore sono pochi”), ma anche – e soprattutto – un discorso qualitativo: i videogiochi non sembrano riuscire a parlare di amore con la stessa profondità delle altre arti. È davvero così?

Un po’ di storia

Partendo da un’impressione simile a quella che ispira questo articolo, questo video di Neverknowsbest ci risparmia parte del lavoro ricostruendo la storia delle narrazioni videoludiche dal punto di vista della dell’amore. Questo paragrafo è in gran parte una sintesi e un commento del video. Chi avesse già visto le 3 ore e mezza di video, può skippare alla sezione successiva.

Quando i videogiochi erano generalmente molto semplici dal punto di vista tecnologico, lo erano anche dal punto di vista narrativo. Eppure l’amore – per quanto superficiale, visti i limiti intrinseci del medium di allora – giocava un ruolo non indifferente. Per esempio, in Donkey Kong (Nintendo, 1981), è l’amore per la principessa Peach ciò che spinge Mario a scalare lo schermo della cabina di gioco fino a raggiungere il cattivo e liberare l’amata. Non è certo Romeo e Giulietta, ma non avrebbe potuto esserlo, visti i limiti tecnici. È importante però per il nostro discorso il fatto che troviamo riferimenti a storie d’amore in molti dei primi giochi con una componente narrativa. Per un motivo o per l’altro, questo sentimento è rappresentato tuttavia in maniera molto superficiale o stereotipata. Nei giochi in cui è al centro della storia, esso è ridotto o al tropo della damigella in pericolo (come in Donkey Kong) o alla pornografia (è il caso degli “eroge” come Tokyo Nampa Street (Enix, 1985), ovvero i giochi erotici giapponesi).

Il tentativo di inserire storie d’amore leggermente più complesse sarà poi portato avanti soprattutto da due generi: i dating sims (“simulatori di appuntamenti”) e alcuni RPG.

Il video di Neverknowsbest si concentra prevalentemente sulla prima categoria, notandone il successo soprattutto in Giappone. Si tratta solitamente di avventure grafiche, in cui il giocatore può scegliere tra varie linee di dialogo che portano avanti la conversazione con una o più ragazze sulle quali fare colpo. In molti di questi giochi l’ambiente (e, probabilmente il pubblico di riferimento) è quello liceale, ma non mancano contenuti più o meno pornografici. Questi rappresentano spesso l’unico interesse del gioco: il giocatore si ritrova a fare certe scelte per vedere quelle immagini, più che per proseguire una storia interessante. Alcuni di questi giochi, però, hanno effettivamente introdotto degli strati di approfondimento del carattere dei personaggi, senza rinunciare con ciò all’elemento erotico. Un titolo importante in questa storia è Doukyuusei (ELF Corporation, 1992, poi tradotto e rifatto – con nuove immagini, non più in pixel art – nel 2021). Non sono mancate delle alternative “per ragazze”, come Angelique (Ruby Party, 1994), un gioco fatto interamente da donne per le donne (superando, per altro, il non banale problema della scarsità di sviluppatrici donne nel Giappone dell’epoca), in cui una giovane liceale che aspira a diventare la regina di un mondo fantasy viene aiutata nella sua impresa da nove Angeli Guardiani, ognuno dei quali rappresenta un interesse romantico ed erotico per la protagonista.

La meccanica dei dating sims è stata successivamente incorporata in giochi di vario tipo, da avventure grafiche come Kanon (Key, 1999), Amagami (Enterbrain, 2009) e LovePlus (Konami, 2009), a JRPG come Sakura Wars (Red Company and Sega, 1996), Thousand Arms (Tose, 1998), e Persona 3 (Atlus, 2006).

Nell’introduzione ho distinto tra un discorso quantitativo e uno qualitativo: in questo caso, possiamo dire che i dating sims hanno fallito su entrambi i fronti. Sul fronte quantitativo, possono celebrare una piccola vittoria solo se ci limitiamo al Giappone, dove alcuni di essi hanno riscontrato grande successo, ma assolutamente non paragonabile ad altri titoli apprezzati in tutto il mondo. Sul fronte qualitativo – premesso che andrebbero giocati uno per uno e valutati caso per caso, cosa che non ho fatto e non intendo fare – non sembra andare meglio: anche negli esemplari più riusciti, l’amore è ridotto a una serie di dialoghi banali e “adolescenziali” in cui un personaggio, a forza di parlare con un altro o facendogli (o facendole) dei favori, riesce a coronare il suo desiderio di accoppiamento. Manca, in sintesi, una rappresentazione dell’amore in grado di andare oltre queste banalizzazioni e che ne mostri (o che almeno ne accenni) le complessità.

Limitandoci agli anni dal 1980 al 2010, possiamo forse trovare delle storie d’amore leggermente più approfondite in alcuni JRPG. Una volta superata la barriera oceanica che li ha tenuti a lungo reclusi nell’arcipelago nipponico, molti giochi di ruolo giapponesi hanno riscosso grande successo in tutto il mondo e in molti di questi l’amore costituisce effettivamente parte integrante della storia. Oltre a giochi come Dragon Quest V (Chunsoft, 1992) e Chrono Trigger (Square, 1995), è forse la saga di Final Fantasy (Square, 1987-2024) quella che maggiormente ha reso l’amore un elemento centrale di una storia di successo. In Final Fantasy VIII (Square, 1999) il rapporto romantico tra i due protagonisti è ciò che manda avanti la narrazione e lo sviluppo dei personaggi, e in Final Fantasy X (Square, 2001) troviamo alcune delle scene più romantiche del medium. Altri JRPG come Persona3 e Persona 4 (Atlus, 2006, 2008), inoltre, hanno inserito alcune meccaniche tipiche dei dating sims in giochi incentrati però su tutt’altro.

Le relazioni romantiche tra i personaggi hanno dunque acquisito grande importanza nei JRPG, divenendo frequenti anche quando non sono al centro della storia. Ma che dire dal punto di vista qualitativo? Con l’eccezione di FFX, che è probabilmente il titolo più “maturo” della serie, i JRPG non riescono a superare quella banalizzazione incentrata su dialoghi adolescenziali di cui sono affetti i dating sims. L’amore è spesso ridotto al trascorrere del tempo con un altro personaggio, completare le sue linee di dialogo, o portare avanti delle sidequest per lui (o lei), e poco di più. In Persona3, per esempio, possiamo mantenere più relazioni romantiche contemporaneamente, dove questo significa passare il tempo dopo scuola con un personaggio o con l’altro, fare loro regali, e intrattenere conversazioni banali fino a che la nostra waifu preferita non dichiarerà il suo irrefrenabile amore per noi.

E i videogiochi occidentali? In quegli anni, i videogiochi “occidentali” non sembravano concentrarsi particolarmente sulle relazioni romantiche tra i personaggi. Nel video si riassume con una battuta quello che sembrava l’atteggiamento prevalente degli sviluppatori occidentali verso questo tipo di gioco:

a game where you date girls instead of stab men? Dude, THAT’S GAY

Si tratta ovviamente di una semplificazione, ma che riflette una situazione reale: nei videogiochi occidentali, se ci limitiamo a questo periodo (1980-2010), i rapporti romantici sono a malapena accennati come parte della lore, e non costituiscono mai un elemento importante del gioco. Escludendo i (non-J)RPG, in cui le relazioni romantiche sono spesso integrate nella storia e approfondite, sono rarissime le eccezioni al clima emotivamente arido dei videogiochi occidentali di allora: mi riferisco a The Secret of Monkey Island (Lucas Film Games, 1990), Prince of Persia: The Sands of Time (Ubisoft Games, 2003), e la saga di Uncharted (Naughty Dog, 2007-2016).

Anche i cosiddetti “giochi di ruolo” prodotti in Occidente hanno inserito elementi di romanticismo solo di recente. In Baldur’s Gate II (BioWare, 2000) è possibile, con molte difficoltà e che spesso richiedono l’aiuto di una guida vista l’oscurità dei dialoghi, sviluppare delle piccole storie d’amore tra i personaggi, ma queste sono ben lontane dal rappresentare l’interesse principale del gioco. L’amore gioca un ruolo leggermente più rilevante nei Mass Effect (BioWare 2007, 2010, 2012), e nei Dragon Age (BioWare, 2009-2024), generalmente apprezzati – tranne forse l’ultimo titolo – per l’approfondimento dei personaggi e la qualità dei dialoghi. Anche le possibili stori d’amore del recente Baldur’s Gate III (Larian Studios, 2023) sono considerate tra le migliori del medium.

Tornando però al discorso qualitativo, questi RPG hanno da fare i conti con i limiti imposti da un elemento costitutivo del genere: il personaggio principale, essendo costruibile dal giocatore secondo vari parametri differenti, non è mai chiaramente definito in anticipo dalla storia; conseguentemente, i personaggi secondari con cui intrattenere relazioni romantiche risultano quasi costretti a farsi piacere il protagonista (ammesso che selezioni le opzioni di dialogo corrette) indipendentemente dalle sue particolarità. Non è possibile, cioè, ricreare quell’incontro tra due individui definiti e distinti, ciascuno con le sue specificità e apprezzato proprio in virtù di esse, che costituisce un rapporto d’amore.

Manca, inoltre, ogni riferimento al potere trasformativo dell’amore: nella vita reale, la scelta tra un potenziale partner al posto di un altro (ammesso che si verifichi mai una situazione del genere, come se stessimo confrontando due prodotti in un supermercato) rappresenta una scelta di un modo di vita al posto di un altro. Le nostre relazioni, le storie che costruiamo, ci cambiano anche radicalmente. Questo cambiamento è sostanzialmente assente nei RPG: il nostro personaggio è poco più di una tabula rasa, l’unica “crescita” che subisce è spesso quella definita dall’aumento di alcune statistiche al posto di altre, e non è mai una crescita nel carattere determinata dalle storie che vive con gli altri personaggi.

In sintesi, i protagonisti dei RPG, per potersi adattare a ogni giocatore, sono spesso vuoti e privi di una vera personalità, da un lato rendendo assurdo l’innamoramento di altri personaggi (che appaiono infatti programmati apposta per innamorarsi di noi, indipendentemente da quello che siamo), e dall’altro lato rinunciando a un vero e proprio sviluppo del carattere. Ecco allora che in un gioco come The Witcher (CD Project Red, 2007), caratterizzato da un personaggio dalla forte personalità, la storia d’amore che lo vede coinvolto, per quanto banale, appare complessivamente più credibile.

Sicuramente ci sono giochi che sto trascurando, ma non mi propongo il compito di stilare una lista completa di titoli. Ciò che mi interessa sottolineare è che nei RPG le storie d’amore non mancano, e spesso i rapporti di coppia sono trattati con maggiore profondità e precisione rispetto alle controparti giapponesi (ma ovviamente ci sono le eccezioni: si pensi a Dragon Age: The Veilguard da una parte e a Final Fantasy X dall’altra).

Tuttavia, anche nelle opere più virtuose, l’amore non è quasi mai l’elemento principale (come lo è, invece, in molti romanzi, sinfonie, film, dipinti, sculture, etc.). Non sembra esistere, cioè, il genere “romantico” nei videogiochi, come esiste invece nel cinema o nella letteratura. E quando esiste – come nei dating sims – non riesce a raggiungere lo stesso livello qualitativo raggiunto da altre arti. I dating sims sono forse paragonabili ai più semplici romanzi rosa, ma non esiste un qualcosa di equivalente alle migliori storie d’amore della letteratura. È forse un limite intrinseco del medium videoludico?

I videogiochi sono necessariamente superficiali?

Se la situazione è questa, ci si potrebbe chiedere se non sia un problema intrinseco ai videogiochi quello di non poter esprimere esperienze e situazioni complesse e profonde. In fondo, si potrebbe obiettare, chi gioca ai videogiochi vuole semplicemente divertirsi, provando sensazioni forti e adrenaliniche, e ricevere ricompense immediate. Inoltre, se prendiamo come videogiocatore modello l’adolescente solo e in preda agli ormoni, non stupisce che ogni rapporto di coppia divenga poco più di un pretesto per scenette più o meno erotiche. Si tratta però di una rappresentazione semplificata e banale delle opere videoludiche.

Non è vero, infatti, che i videogiochi non siano in grado di trattare temi importanti con una profondità equiparabile a quella raggiunta da altri tipi di arte; e non è vero che il pubblico sia ostile a questo tipo di temi. Altri elementi cruciali e non certo superficiali nelle nostre vite e nelle arti, come la morte, la religione, la morale e la politica, sono spesso al centro di molti videogiochi e, nelle opere migliori, sono affrontati in modo particolarmente sofisticato.

Certo, si potrebbe ancora obiettare che per il “videogiocatore medio” – intendendo con ciò lo stereotipo del ragazzo adolescente facilmente eccitabile – è più facile accettare di star giocando a un gioco che parla di morte o di politica, più che di amore. Ovvero, poiché alcuni temi sono visti come più “maschili” di altri, e i videogiochi si rivolgono a un pubblico soprattutto maschile, è naturale che alcuni temi riscuotano più successo di altri. In questo modo potremmo salvare le potenzialità del medium, scaricando la responsabilità sul pubblico: i videogiochi potrebbero tranquillamente affrontare l’amore non diversamente dal cinema e dalla letteratura; tuttavia, si sceglie di non farlo per motivi di mercato. Ancora una volta, però, questa critica considera solo una parte della realtà.

Innanzi tutto, non è chiaro da dove derivi la certezza che ai “maschi” non interessino le opere che parlano d’amore. Si tratta di uno stereotipo che non ha riscontro nella realtà, a meno di non voler sostenere che gran parte dell’arte prodotta nella storia dell’umanità fosse rivolta esclusivamente a un pubblico femminile. In secondo luogo, il fatto che il pubblico di videogiocatori sia composto prevalentemente da adolescenti maschi eccitabili potrebbe essere una conseguenza – e non semplicemente una causa – della superficialità del medium in ambito emotivo e affettivo (sempre ammettendo, per assurdo, che l’affettività sia qualcosa di femminile). Infine, non è semplicemente vero che i videogiochi, anche quelli più di successo, non si concentrano sull’affettività. Se da un lato sembrano fare fatica nel rappresentare in modo realistico le relazioni tra amanti, dall’altro lato i videogiochi sono in grado di esplorare approfonditamente altri tipi di relazioni amorevoli, come i rapporti famigliari. In The Walking Dead (Telltale Games, 2012) e The Last of Us (Naughty Dog, 2013), giochi di successo internazionale, al centro della storia troviamo – oltre alla fine del mondo – un rapporto (simil)parentale narrato in maniera matura e profonda.

Dunque, non sembra esserci alcun limite intrinseco al medium nell’approfondimento dei sentimenti nei rapporti interpersonali, né alcun reale limite esterno rappresentato dall’industria.

Come mai, allora, ci troviamo nella situazione di non avere una grande storia d’amore videoludica, né, tantomeno, un genere di videogiochi paragonabile a melodrammi e commedie romantiche?

È importante?

Anche ammettendo che la tesi di questo articolo sia corretta – che, cioè, i videogiochi manchino generalmente di grandi storie d’amore non riducibili a semplici stereotipi e relazioni superficiali – perché dovrebbe essere un problema? Semplicemente, se ti interessano le storie d’amore, non è nei videogiochi che devi cercare: fortunatamente, ci sono molte altre forme d’arte dove potrai trovare quello che desideri. Non fa una piega, ma si tratta di una sconfitta per il medium videoludico, su vari livelli.

Innanzi tutto, sarebbe un limite in termini espressivi. Staremmo accettando che ci sono alcuni argomenti che i videogiochi non sono in grado di affrontare. In che senso questo costituisca un limite lo vediamo confrontando i videogiochi con le altre forme d’arte: ci sono, in altre forme espressive, restrizioni del genere? È normale, in ambito artistico, che un certo medium non possa esprimere certi elementi fondamentali della vita umana? Una risposta esaustiva richiederebbe un esame approfondito di tutta la storia dell’arte, ma sono incline a rispondere negativamente. Non è facile, cioè, pensare ad altri esempi di intere dimensioni della vita umana tagliate fuori dall’arte in modo paragonabile all’amore nei videogiochi [I casi che si avvicinano di più sono quelli attribuibili alla censura. Il sesso non è certo un protagonista dell’arte rinascimentale, in gran parte patrocinata dalla Chiesa. A meno che non si voglia ipotizzare un complotto mondiale contro la pubblicazione di videogiochi romantici, però, l’ipotesi di una censura esterna sul medium videoludico deve essere scartata].

Ma, ammettendo che i videogiochi abbiano effettivamente questo limite espressivo, perché dovrebbe essere un problema? In fondo hanno ben altre capacità, che molte forme d’arte non hanno: i giochi non sono “meno arte” perché non parlano d’amore. Accettando questo limite essi rinunciano però a una delle funzioni principali dell’arte: quella di costituire una forma di educazione del carattere. Uno dei grandi meriti dell’arte è quello di essere in grado di dare vita a nuovi modi di conoscere se stessi e gli altri. Questa impresa di scoperta e riformulazione di sé viene svolta dall’arte tramite un lavoro sui segni che utilizziamo: nel caso della letteratura è un lavoro sul linguaggio verbale, nella pittura è un lavoro sul linguaggio figurativo, e così via. Lavorando sul linguaggio, l’arte ci offre nuovi modi di vedere noi stessi, e a volte opera una vera e propria mutazione nelle nostre forme di vita.

Non a caso l’attività immaginativa è fondamentale nell’educazione dei bambini: è soprattutto attraverso il racconto di storie (immaginarie o reali), che impariamo e sviluppiamo le nostre emozioni. Le emozioni, così come i pensieri e le credenze, non si sviluppano indipendentemente dall’ambiente in cui cresciamo. In quanto individui che vivono in società, i nostri “istinti naturali” sono corretti ed educati dagli altri. Le emozioni, proprio come pensieri e credenze, non sono semplicemente sentite, ma sono anche imparate, e possono essere educate. Tuttavia, differentemente da altri tipi di cognizione, esse sono insegnate non tramite conoscenze (siano esse astratte o concrete) sul mondo: impariamo cos’è l’amore in modo diverso da come impariamo cosa sono gli alberi. Le emozioni sono apprese, principalmente, tramite le storie: storie create da altri e poi insegnate, ma che, una volta interiorizzate, danno forma al modo in cui viviamo. Tramite le storie d’amore (di qualunque tipo esse siano), noi impariamo non solo cosa significa la parola “amore”, ma anche cosa è l’amore. E ovviamente non lo impariamo una volta per tutte: nel corso della vita ci imbattiamo in varie storie (immaginarie o reali, in terza persona o in prima) che cambiano la nostra concezione di cosa sia una certa emozione.

Questa idea è facilmente verificabile: se così non fosse, se, cioè, le emozioni fossero qualcosa di puramente istintivo e non elaborato culturalmente, le stesse emozioni avrebbero lo stesso significato per tutti in tutte le culture; eppure, è evidente che non è così. L’amore era, per un abitante della Mesopotamia ai tempi di Gilgamesh, diverso rispetto a ciò che era per un ateniese del V secolo a.C., così come era qualcosa di diverso per un contadino medievale rispetto a un giovane romantico ottocentesco. Le storie con cui questi individui sono cresciuti – le culture che abitavano – erano così diverse tra loro che anche le emozioni che provavano (e il modo in cui le descrivevano) erano diverse. Si tratta di un problema ben noto a chi si occupa di traduzione. Lo stesso si applica, ovviamente, a individui diversi all’interno di una stessa cultura: difficilmente due persone, anche due fratelli gemelli, saranno esposte ugualmente alle stesse storie, e difficilmente intenderanno esattamente la stessa cosa attraverso le stesse parole. Il rischio di incomprensione è intrinseco a ogni comunicazione. Tuttavia, ci sono gradi di distanza differenti: chi legge quest’articolo, in italiano nel XXI secolo, probabilmente condivide con me un insieme di significati maggiore rispetto a chi lo leggerà tra mille anni (e non solo per problemi di lingua: ipotizziamo che esisterà un traduttore universale o che gli abitanti del futuro conosceranno tutte le lingue; il risultato non cambia). Perché il lettore contemporaneo condivide con me scrittore non solo un vocabolario, ma anche una forma di vita, delle pratiche relative al modo in cui usiamo le parole, un’enciclopedia.

Dunque, come scrive la filosofa Martha Nussbaum, potremmo dire che

non solo un certo tipo di storia mostra o rappresenta un’emozione, ma anche che l’emozione stessa è l’accettazione di – o l’assenso a una vita in accordo con – un certo tipo di storia.

-Martha Nussbaum, Love’s Knowledge (Oxford University Press, 1990), p.287.

Le storie, in breve, contengono e insegnano dei modi di vivere con le emozioni. L’arte, in quanto luogo di espressione di queste storie, costituisce una forma di educazione sentimentale in quanto ci mostra vari modi di vivere con le emozioni. Tramite l’immaginazione, esplorando situazioni e scenari differenti, nuovi mondi e modi di vita – ovvero, ciò che facciamo con l’arte – sviluppiamo la nostra sensibilità. Imparando a utilizzare il vocabolario delle emozioni, impariamo anche cosa sono.

I videogiochi sono in grado di offrire questo genere di educazione? Come abbiamo visto, generalmente sì; tuttavia, il fatto che non siano in grado di parlare di una delle emozioni più forti e importanti per le nostre vite rappresenta un limite non trascurabile. Che tipo di arte è, quella che non riesce a rappresentare un elemento così fondamentale per noi?

Una nuova speranza

La conclusione pessimistica raggiunta sulle capacità espressive dei videogiochi può (e, per onestà intellettuale, deve) essere attenuata. Nella ricostruzione storica offerta nel primo paragrafo, infatti, ho trascurato una fase fondamentale del recente sviluppo del videogioco. Mi riferisco all’esplosione dei videogiochi cosiddetti Indie nel corso degli anni ‘10 del 2000.

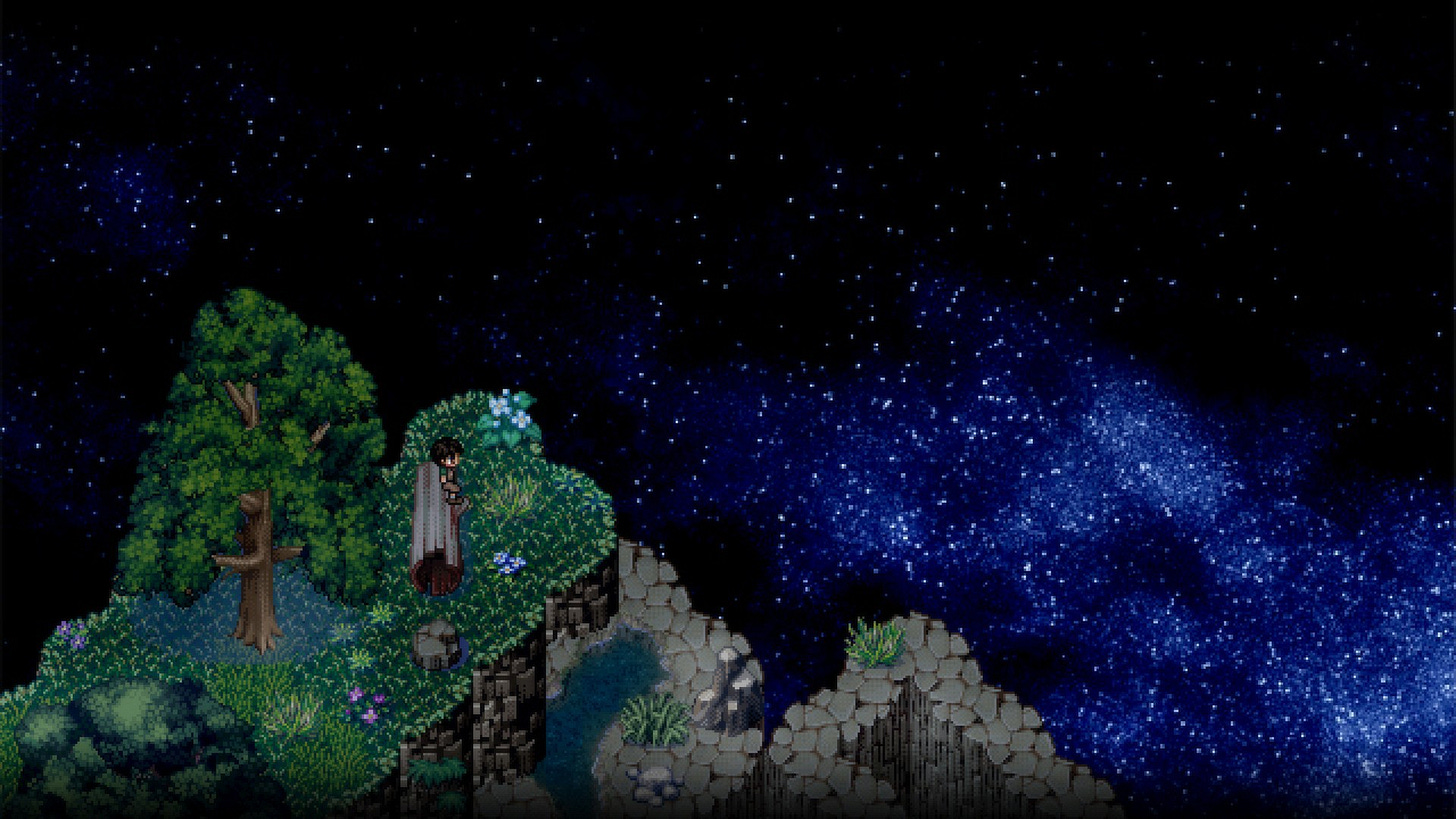

Molti di questi giochi, infatti, si sono distinti proprio per la profondità dei temi affrontati e la sensibilità con cui questi sono trattati. Sebbene generalmente poco profittevole dal punto di vista economico, è possibile considerare la scena indie come la più sofisticata e originale dal punto di vista artistico. E probabilmente la situazione economica sfavorevole in certi casi ha costituito un punto di forza più che di debolezza: le restrizioni del budget, che comportano importanti limiti tecnici, hanno costretto molti di questi giochi a concentrarsi maggiormente su elementi come la scrittura (a discapito, per esempio, della grafica), e soprattutto a definire maggiormente il focus della narrazione. Nei casi più riusciti, questi giochi ruotano attorno a una storia ben definita, spesso incentrata su pochi personaggi ma ben approfonditi.

Non stupisce allora che proprio tra questi giochi troviamo rappresentazioni dei rapporti emotivi tra le persone non meno realistiche e approfondite di quelle presenti in altri tipi di arte. In un gioco come Rakuen (Leeble Forest, 2017), per esempio, si esplora il rapporto di cura e amore tra madre e figlio, ma anche il ruolo della fantasia come strumento di crescita, oltre al valore dell’amicizia e alla paura della morte. È facile trovare opere di questo genere incentrate su relazioni affettive, siano queste i rapporti famigliari al centro di giochi come What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 2017), oppure i rapporti di amicizia in giochi come Night in the Woods (Infinite Fall, Secret Lab, 2017), e Oxenfree (Night School Studio, 2016), o il percorso di crescita di Omori (OMOCAT, 2020). È allora forse in questo genere di giochi che possiamo trovare la storia d’amore videoludica che smentisca la tesi di questo articolo?

In Missed Messages (Angela He, 2019) si accenna a varie storie possibili, a seconda delle scelte che faremo compiere al nostro avatar, condite dalla generale atmosfera inquietante e quasi-horror che caratterizza il gioco. Non mancano inoltre i riferimenti all’amore famigliare e all’amicizia, e nonostante la brevità del gioco (anche il più completista difficilmente supererà l’ora di gioco) la psicologia del personaggio principale è approfondita maggiormente che in molti altri giochi più “strutturati”.

Sempre in meno di un’ora, Florence (Mountains, 2018) riesce a raccontare una storia d’amore, oltre che di crescita personale, in modo realistico e non stereotipato: ciò che rende unico questo titolo è il suo focus sull’ordinarietà, sugli oggetti di contorno che costituiscono la nostra quotidianità e a cui solitamente non prestiamo particolare attenzione. È proprio attraverso questi oggetti (con i quali interagiamo in semplici puzzle) che ci viene raccontata la storia d’amore di Florence e Krish, con delicatezza ma non con superficialità. Inoltre, in Florence è evidente il potere trasformativo dell’amore, la sua capacità di rendere il mondo un posto diverso. Nel Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein scrive che «il mondo del felice è un altro mondo che quello dell’infelice» (6.43). In Florence, il mondo dell’innamorato è un altro mondo che quello del non-innamorato: i colori appaiono più vividi e gli oggetti più belli, i suoni sono diversi e le musiche cambiano. Questa attenzione al modo in cui il mondo appare a chi ama (e a chi no) è assente in altri videogiochi.

In To the Moon (Freebird Games, 2011) la storia d’amore viene raccontata a partire dalla sua fine, che (spoiler alert) coincide tragicamente con la fine della vita. In questo caso siamo noi stessi, tramite l’avatar del dottor Watts e della dottoressa Rosalene, a dare una forma alla storia di Johnny e River. Si tratta, in un certo senso, della storia perfetta, quella che tutti desidererebbero. E infatti, non è reale (nemmeno nel mondo immaginario del gioco). Si tratta di una costruzione operata sui ricordi del vecchio Johnny in fin di vita, secondo i suoi desideri. Proprio perché è chiaro che si tratta di finzione, questa finzione rimane una delle storie d’amore meglio raccontate da un videogioco. L’amore interagisce in vari modi con fantasia, memoria, e volontà. Questo gioco mostra la differenza tra la realtà imperfetta e i nostri desideri, oltre al prezzo che ha l’esaudirli, e sottolinea il ruolo che ha l’amore nel dare forma alle nostre vite. La storia di To the Moon mostra il dramma della separatezza e i limiti della nostra volontà. In un certo senso, parlando della storia d’amore perfetta come di una finzione, questo gioco la mette al mondo. Probabilmente, sembra dire il gioco, l’amore romantico riguarda le favole, l’immaginazione. La sua casa è l’arte, e non la realtà.

A mo’ di conclusione

Questo articolo non ha pretese di esaustività. Per evidenti motivi, non ho giocato tutti i giochi prodotti nella storia dell’umanità, e sicuramente ho trascurato dei titoli che avrebbero grande importanza in un discorso del genere. La tesi secondo cui nei videogiochi manchino grandi storie d’amore nasce da una sensazione di insoddisfazione nel modo in cui il tema è trattato dalla gran parte dei giochi che ho giocato, con l’eccezione degli ultimi titoli citati. Ho cercato di argomentare le ragioni di questa insoddisfazione, ma non pretendo di aver detto l’ultima parola a riguardo. Ritengo però che il tema fosse sufficientemente importante da parlarne, visto che riguarda anche la dignità artistica del medium videoludico. Sicuramente ci sono, là fuori, molti giochi che potrebbero farmi cambiare idea a riguardo, ma ancora non li ho trovati. Dunque chiedo a te, lettore, se conosci dei titoli che io ho ignorato (siano essi indie o tripla-A, avventure grafiche o RPG), di comunicarmeli tramite la sezione messaggi di Substack.

Grazie per l’attenzione