Analizziamo il finale di "Return to Monkey Island"

In difesa dei finali di Ron Gilbert, e contro le banalità nel narrare la fantasia

Premettiamo alcune cose:

Questo articolo parla di Return to Monkey Island, sesto capitolo della saga videoludica di Monkey Island, e lo farà con considerazioni spoiler sul finale.

Salto tutte le considerazioni enciclopediche su cosa la saga di Monkey Island sia (per quello c'è Wikipedia) e voglio passare alle necessarie valutazioni sul finale dell'ultimo capitolo, fondamentale per l'ossatura dell'intera saga in quanto sia potenzialmente conclusivo della stessa, che “rivelatore” di uno dei segreti più importanti di tutta l'epopea narrativa, il famoso “Segreto di Monkey Island”, rimasto tale fin dal 1990 e il cui mistero è diventato ormai una piccola “icona della cultura pop” tra gli appassionati.

Perché vale la pena di discutere di questo finale? Al di là del valore storico di cui sopra, sicuramente non è irrilevante il suo fattore “shock”: la storia si interrompe all'improvviso, il protagonista Guybrush Threepwood si ritrova tutto d'un tratto su Mêlée Island (la prima isola di gioco) senza nessuna reale continuità spaziale con dove si trovava prima, e la maggioranza degli NPC con cui avevamo interagito sono divenuti delle sagome di cartone, inclusa la nostra nemesi storica LeChuck. L'isola stessa è ora non più uno scenario piratesco “reale” ma ha tutte le fattezze di una giostra contemporanea da parco divertimenti in stile “Pirates of Caribbean”. Il segreto che abbiamo inseguito per tutto il gioco (e su cui abbiamo fantasticato fin dal 1990) parrebbe essere una semplice T-Shirt, mentre il fino a quel momento venditore-di-qualunque-cosa Stan ci chiede di “spegnere tutte le luci” così da consentirci di “tornare a casa” con la nostra compagna Elaine. L’avventura che abbiamo vissuto fino a quel momento non avrà mai più una conclusione “ordinaria” e tutto improvvisamente assume il sapore di un lento risvegliarsi, simile a quei sogni in cui man mano vediamo le nostre “avventure oniriche” dissolversi per sempre.

… e lo erano fino a poco prima.

So a cosa molti staranno pensando: i finali “meta” sono un marchio tipico di Ron Gilbert, autore dei capitoli 1, 2 e ora questo sesto capitolo non fa alcuna eccezione. Laddove i capitoli 3,4 e 5 non avevano difatti mai messo in dubbio la veridicità e coerenza interna dell'universo, sappiamo bene che questo autore ama invece giocare con il limite tra sogno e realtà, e coinvolgere i giocatori nella sua stessa fantasia originaria: vivere Monkey Island con lo stesso “sense of wonder” con cui lui ha esperito la sua prima corsa all'interno della giostra di Disney World, “Pirates of the Caribbean”. Il tutto con tanto di sensazione del dover “prima poi scendere” e rendersi conto che “it was just a ride”.

Qui una giustissima considerazione critica che può seguirne è: i finali “meta” sono un’arma a doppio taglio. Un gioco di prestigio forse troppo banale. Quella che è posta come un'impronta autoriale rischia infatti di diventare una “fuga facile” dalle complessità del concludere una trama in modo canonico. A parte l'inevitabile sensazione di ripetizione (finali molto simili sono stati infatti visti in giochi come Monkey Island 2 - LeChuck’s Revenge, e Thimbleweed Park, tutti dello stesso autore, anche se con le dovute differenze), c'è quasi il rischio che si possa facilmente replicare un “algoritmo meta di Ron Gilbert” per i finali: si prende una storia qualunque e poco prima del finale la si interrompe, mostrando un po’ di cose a caso. Un ragno che striscia sul muro, una casa immersa nel vento, una versione bambina dei protagonisti che gioca in un parco e via. Basta davvero questo per sollevarsi da qualunque responsabilità di concludere una storia in modo convenzionale, e allo stesso tempo affascinare e far teorizzare i propri fan per decenni?

Monkey Island 2 aveva un finale simile. “Troppo” simile o “inevitabilmente” simile?

Ho diverse risposte a questo dubbio: la prima è puramente “di pancia” ed è forse un po’ banale, ma per me comunque significativa: “Viva (quasi) sempre la figura rara dell'artista che sceglie soluzioni che sfidino i cliché narrativi, ma soprattutto, i desideri istintivi dei fan”. Quando leggo delle varie critiche a questo finale infatti non posso non notare una tendenza a vivere in una mortificante “standardizzazione” di storie nel media televisivo e cinematografico. Citare la Disney/Marvel/Star Wars forse è un po' troppo banale, eppure lo reputo un ottimo esempio, visto che forse raramente è esistita una catena di produzione di storie di intrattenimento così gigante e così imprigionata nel “more of the same stuff again and again”. Non posso non notare che il pubblico moderno (più che in passato? Chi può dirlo) è letteralmente assuefatto a determinati canoni di storie standard: tre atti, viaggio dell'eroe e cliché visti in ogni salsa e guisa. Una critica che vedo spesso, per esempio, è che in questo videogame sia mancato uno “scontro finale” tra Guybrush e LeChuck. E desiderare uno “scontro finale” è l'esempio perfetto della mia teoria: affascinante magari come concetto, ma comunque cliché talmente ricorrente e abusato nella narrativa contemporanea che non credo servano prove di alcun tipo per rafforzare quanto detto. Davvero ogni storia di fantasia moderna deve concludersi con uno “scontro finale” tra eroe e nemesi? Anche quando è molto più significativo, dal punto di vista del messaggio artistico da veicolare, che questo scontro NON CI SIA? Si potrebbe infatti facilmente argomentare che l'intera trama verta più che altro sulla stupidità dell'ossessione di Guybrush e LeChuck nel trovare il “Secret of Monkey Island” (tutti quanti gli altri personaggi sembrano provare a dissuaderli in ogni modo possibile), e il fatto che LeChuck alla fine sia solo un cartonato è forse la migliore conclusione possibile per il personaggio: l'ossessione ne ha definitivamente schiacciato personalità e obiettivi fino a renderlo per sempre “bidimensionale”, metaforicamente e di fatto. E il “vuoto” derivante dalla mancanza di un vero payoff finale è in tutta probabilità esattamente ciò che è necessario provare, come giocatori, in quel preciso momento.

L’ossessione dei personaggi li guida verso un finale sempre più grottesco e bizzarro, come in uno spettacolo di marionette di cui man mano cominci a scorgere i fili.

Sia chiaro qui, non c'è niente di male nei “cliché” narrativi se eseguiti bene. Anzi, c'è un motivo se esistono, ed è che probabilmente fanno appello a parti istintive e primordiali della nostra psicologia. Il problema che tuttavia non posso non notare è che, per il pubblico “drogato” degli stilemi di cui sopra, qualunque MINIMA uscita da questa zona di comfort sia l'equivalente dello smettere di iniettarsi uno stupefacente di cui non si può più fare a meno. E questo non può che produrre una totale incapacità di analisi complesse di un’opera. Con una simile, continua immersione in un intrattenimento intriso di banalità e stilemi ritriti, parrebbe divenire infatti quasi impossibile apprezzare tutto ciò che non rappresenta una soluzione facile e digeribile, o peggio, non si sottopone alla cultura mostruosa del “fan service” facile. Quindi sì, come detto all’inizio, viva sempre i Ron Gilbert, che interrompono tutto all’improvviso e via: niente scontro finale, niente risoluzione banale, e (quasi) niente di ciò che volevamo fosse risolto viene risolto. Almeno, non nel modo che ci aspettavamo. Perché quanto è difficile da digerire la seppur banale verità che un grande artista deve essere sempre libero di deluderci, intristirci, farci incavolare, se è questo il miglior modo perché dica ciò che ha bisogno di dire?

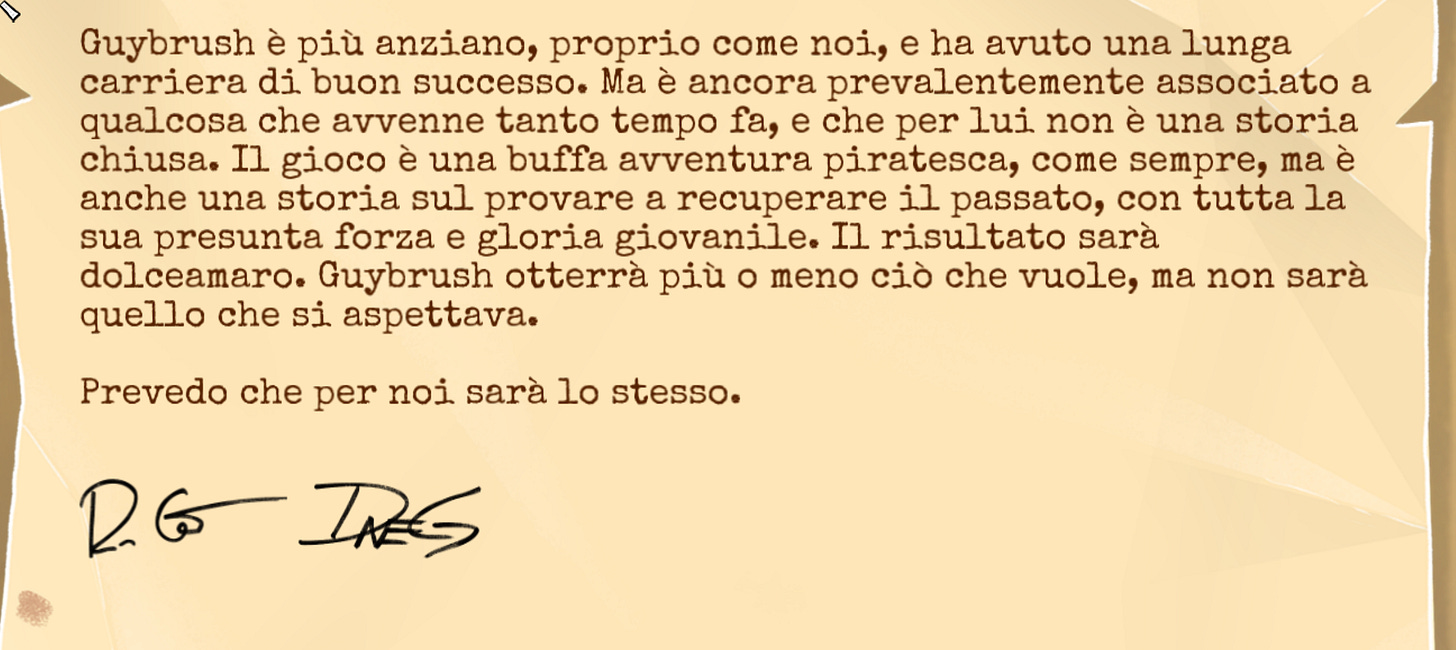

L’essenza del gioco è tutta nella lettera finale di R&D?

Inoltre è bene precisare una cosa: la differenza tra un artista e un millantatore che tronca plotline con finaloni meta per il puro gusto di creare facili shock, a mio avviso, può essere scorta nel provare a capire quanto valore artistico c'è: 1) Nello “shock” del meta stesso (non facile, perché è facile ricadere nel tranello della sovrainterpretazione di fattori casuali) e 2) In tutti quelli che, in un videogioco, sono fattori al di fuori di quella trama che diegeticamente è stata “uccisa” (forse più facile). Un millantatore qualunque questi due elementi di valore non saprà costruirteli. Ron Gilbert invece, a mio personalissimo avviso, lo sa fare sempre alla grande. Parliamo del fatto che la costruzione dello “shock” finale sia tutto fuorché un insieme di immagini a caso: se si presta la dovuta attenzione ogni singolo passaggio del gioco fino a quel momento infatti sembra suggerire che sia tutta un'illusione che sta svanendo, e che la ricerca del Segreto abbia pertanto ben poca importanza. Se per esempio si presta attenzione ai deliri di Wiley Bones, anziana pazza del villaggio di Melee, si può addirittura leggere fin dall'inizio che “è possibile sentire gli ingranaggi che cigolano” o “il sipario calerà prima del previsto”. Ed ogni altro dialogo restituisce questo sapore. Tutto, dietro il muro di gag (sempre estremamente brillanti) restituisce un costante senso di inquietudine grottesca, ed è lì che la poetica dell'autore si manifesta a piena forza. Stiamo vivendo solamente un meraviglioso “sogno”, e basterà il più piccolo scossone per far finire tutto e tornare al nostro “noioso lavoro da flooring inspector”.

Gli indizi sono sempre stati lì, ma abbiamo fatto il possibile per ignorarli?

Secondo, Ron Gilbert è sempre stato un game designer che “Viene prima il gameplay e poi tutto il resto”. Basta leggere le sue numerose interviste per vedere che per lui in un gioco la storia è semplicemente un accessorio che serve il gameplay, e non il contrario. Se cerchiamo trame convenzionali con percorso dell’eroe, tre atti e risoluzione finale stiamo sicuramente guardando nel posto sbagliato. Il fulcro vero dell’arte di Ron Gilbert è lo stesso dell’impercettibile maestria di uno Shigeru Miyamoto che ti crea il livello 1-1 di Super Mario: sei in un mondo, hai un fortissimo desiderio di esplorarlo ulteriormente con le interazioni che ti vengono messe a disposizione, e non sai neanche tu bene il perché. E quanto appena detto non solo richiederebbe una disamina a parte su quanto Ron sia obiettivamente tra i pochissimi, ancora dopo decenni, ad aver capito come si costruiscono i punta e clicca (molti designer contemporanei, cresciuti con il genere, lo hanno di fatto ammazzato credendo di poterne replicare la magia semplicemente costruendo scenari 2D in cui si può puntare e cliccare; niente di più sbagliato, il P&C è un genere difficilissimo che richiede maestria nella costruzione delle interazioni altrimenti risulta iper macchinoso e monotono), ma rafforza l’impatto emotivo del vivere il finale; moltiplica ulteriormente la sensazione di smarrimento e malinconia quando capiamo che quel mondo è probabilmente solo ingranaggi e sagome di cartone). È tutta una composizione e un linguaggio che sono (e a volte devono essere) lontanissimi dagli equivalenti cinematografici, e pertanto una conclusione diegetica coerente di una trama in un Monkey di Gilbert è rilevante quanto lo può essere in un Mario Bros, Galaxy o Odyssey (con le dovute differenze sia chiaro, ma facciamo a capirci). Il tutto dovendo ammettere che l’origine di questa “fame” di cliché e stilemi cinematografici in un gioco del genere non va cercata in chissà quale viaggio verso altre piattaforme o generi: i pur sempre bellissimi prodotti della saga scritti (almeno in gran parte) da altri autori infatti, come il terzo capitolo “Curse of Monkey Island”, o il quinto “Tales of Monkey Island”, in quanto iper classici nel loro essere cinematografici, sono forse stati tra i primi complici nel farci dimenticare che Monkey Island, almeno nell'intenzione dell'autore principale, è tutt'altro che una storia “come le altre”.

I colori di “Curse of Monkey Island” hanno fatto talmente innamorare alcuni di noi di quel mondo, che hanno reso ancora più insopportabile l’idea di doverlo relegare a mera fantasia.

Quindi? Tutto finisce e rimaniamo solo con un impietoso “bagno di realtà” e una T-Shirt da luna park? No, fermiamoci un secondo qui: il Segreto di Monkey Island “reale” non è assolutamente la T-Shirt che si trova aprendo lo scrigno inseguito per l'intera avventura, puro “Red Herring”. Quello di “Red Herring” è d’altronde un altro concetto fondamentale nella poetica dell’anima un po’ da “troll” di Ron: qualcosa che attrae l'attenzione ma alla fine si rivela privo di alcuna importanza, elemento ricorrente in qualunque sua opera.

Piuttosto il dialogo finale tra Guybrush e figlio, il fatto che dopo i titoli di coda letteralmente si “materializzi” tutto ciò che gli diciamo essere il Segreto, in aggiunta alla bellissima lettera degli autori, mostrano semplicemente che dare una risposta univoca sarebbe stato sbagliato e deludente a prescindere. In fondo Ron stesso l’ha espresso in innumerevoli interviste: “Questa storia del Segreto si è gonfiata ben oltre le sue intenzioni originali” e “Nel momento in cui provi a competere con la nostalgia che le persone hanno di qualcosa, hai automaticamente perso”. Il che ci riporta alla risposta altrettanto banale e consolatoria che “Il Segreto alla fine può semplicemente essere tutto ciò che vogliamo fosse?”. Non proprio. Ron Gilbert è un autore molto simile a David Lynch, la cui arte spesso fortemente simbolica e allusiva non può essere banalizzata con la mera interpretazione del “può essere qualunque cosa”, ma la cui unica analisi sensata consiste, a mio avviso, nella ricerca di almeno un ventaglio significativo di intenzioni possibili. E gli elementi di cui abbiamo parlato sopra parrebbero mostrare che il “Segreto di Monkey Island” alla fine è, banalmente, tutto ciò che ancora può creare meraviglia nelle orecchie di chi ascolta. È il nostro percorso stesso nel giocare la saga, fin da bambini, il nostro essere cresciuti con Guybrush ed accettare che, sebbene le cose siano fortemente cambiate rispetto a un tempo, in fondo va bene così. Motivo per cui detrattori, hater, cercatori di risposte facili, e tutti coloro che hanno perso ogni sense of wonder, il vero “Segreto” non l'afferreranno mai. Oppure, proprio come LeChuck, smarriti nel vano tentativo di attaccarsi a un grande passato morto da decenni e forse in realtà mai esistito davvero, sono destinati a trasformarsi in macchiette, in sagome bidimensionali, per sempre.

Perso il sense of wonder infantile, abbiamo perso tutto.